-

カテゴリ: 校長日記

席書会2 5・6年生 1月13日(火) -

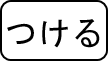

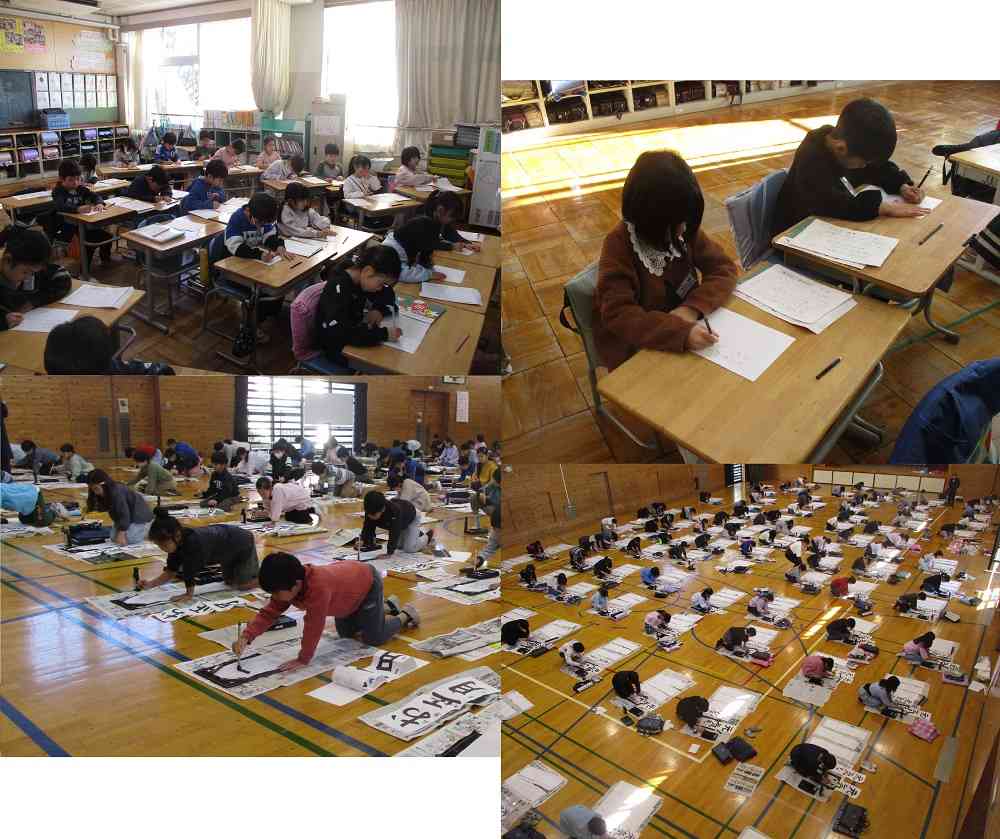

今日は、席書会2日目で、5・6年生が書き初めを行いました。

1・2時間目は、5年生が書き初めを行いました。5年生は清書前にも練習を行い、最後まで良い字を書こうという姿勢が見られました。練習の成果も見られ、「新春の光」を丁寧に書きあげていました。

3・4時間目は、6年生が書き初めを行いました。6年生にとっては、小学校最後の書き初め会です。6年生は落ち着いた態度で、しっかりと字を書いていました。書き上げた「夢の実現」は、これから新たな道に進む6年生一人一人の決意のようにも感じられました。

書き初め展を、今週1月14日(水)~23日(金)に行います。子どもたちが書いた硬筆、毛筆の書き初めを学級前に掲示しています。ぜひご覧ください。公開日:2026年01月13日 12:00:00

更新日:2026年01月15日 12:32:35

-

カテゴリ: 校長日記

凡事徹底-全校朝会- 1~6年生 1月13日(火) -

3学期最初の全校朝会を行いました。今朝は「凡事徹底」について話をしました。凡事は当たり前のことで、徹底はそれを一生懸命しっかり行うということです。当たり前のことはたくさんありますが、その中でも挨拶、返事について取り上げました。挨拶や返事は、日常の中でどの場面でも行われ、相手とコミュニケーションを取るときにも欠かせないものです。立会小の子どもたちは、来校した方から挨拶が上手であることをよく言われます。しかし、誰にでも、どんな時でも、学校以外の場面の家や地域でもできてはじめて身についていると言えると思います。「徹底」です。子どもたちには「あいさつ」の言葉にかけて意識をしてほしい4つのことを伝えました。

あ…明るく 元気に

い…いつでも

さ…先に

つ…伝わるように

この中で、大切だと思うのは「伝わるように」です。相手のことを考えて挨拶や返事をすることで、気持ちの良い生活やより良い人間関係を築いていくことができると思います。まずは私から挨拶をしっかりしていきたいと思います。ご家庭でもよろしくお願いいたします。公開日:2026年01月13日 10:00:00

更新日:2026年01月15日 12:31:32

-

カテゴリ: 校長日記

席書会1 1~4年生 1月9日(金) -

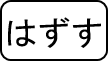

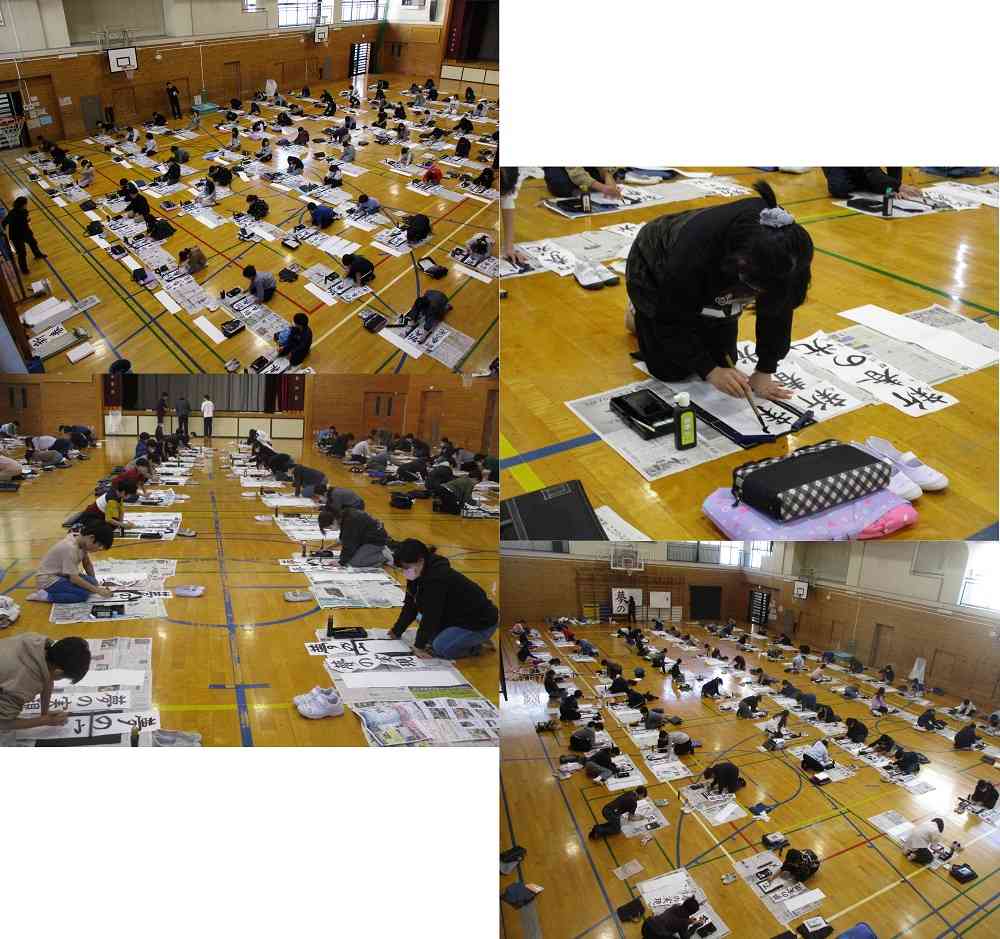

今日は、席書会1日目です。

1・2年生は、教室で硬筆による書き初めを行いました。教室に入ると、子どもたちはお手本を見ながら一字一字しっかり書いています。みんな2学期の時より上達していて、練習の成果が見られていました。

3・4年生は、体育館で毛筆による書き初めを行いました。3年生は1・2時間目に、4年生は3・4時間目に書き初めを行いました。両学年とも集中して書いていました。子どもたちは、文字のバランスや一画一画丁寧に書くことを意識して取り組み、3年生は「お正月」、4年生は「元気な子」をしっかり書き上げました。公開日:2026年01月09日 12:00:00

更新日:2026年01月15日 12:30:08

-

カテゴリ: 校長日記

3学期始業式 1~6年生 1月8日(木) -

新しい年が明け、令和8年が始まりましま。学校も本日1月8日から3学期が始まり、全校で始業式を行いました。

始業式では、私からは2つの話をしました。1つは今年の干支である午年について話をしました。午年は、活力・行動力・前進・情熱を象徴し、物事が大きく発展する「勢いと飛躍の年」とされています。これまで頑張ってきたことがグンッと伸びる年。やってみたいと思っていることを始めたりするのにぴったりのいい年です。午年の「午」の字は1文字で見ると馴染みがないように感じますが、「午前」「午後」など日常の中でも使われています。これは昔、干支は時刻や方角を表す方法としても使われていたことに由来しています。一日を12の刻に分け、「子の刻」から順に干支を当てはめていくと、「午の刻」は11時から13時の2時間を指し、真ん中の12時を「正午」、正午より前を「午前」、後を「午後」と言うようになったそうです。

もう1つは、始業式に当たりこの3学期について話をしました。3学期はまとめの学期ですが、次年度へ向けての準備期間でもあり、次の学年の1学期の前段の学期、言うなれば0学期に当たります。新しい学年になってから、いきなり頑張ろうとしてもなかなか難しいものです。子どもたちには、この0学期(3学期)に次の学年(6年生は中学校)へ向けて見通しをもち準備していってほしいことを伝えました。子どもたちが1つ1つの活動を大切にして準備し、次の学年(中学校)への心構えをもって進級(進学)できるようにしていきたいと思います。

児童代表の言葉では、5年生の代表児童が、2学期を振り返り3学期の目標、豊富について話しました。しっかりした内容と凜とした姿勢に決意を感じました。素敵な言葉でした。

始業式を行い、みんなで3学期、令和8年のスタートを切ることができました。公開日:2026年01月08日 09:00:00

更新日:2026年01月15日 09:22:44

-

カテゴリ: 校長日記

2学期終業式 1~6年生 12月25日(木) -

今日は2学期最終日で、終業式を行いました。私からは、先日子どもたちから募集をした「立会小学校の今年の漢字」の結果を発表するとともに、その漢字からこの2学期を振り返っての話をしました。「立会小学校の今年の漢字」は、「楽」でした。次点は「友」で、学芸会を取り上げた「学」や「芸」の字がそれぞれ上位に入りました。他にも、たくさんの漢字がありましたが、選んだ理由を読むと子どもたちの思いやどんな1年であったかが伝わってきました。この2学期、この1年、子どもたちの様子を見ると、友達と一緒に学んだり遊んだりして楽しく過ごしている姿がたくさん見られました。また、行事にもみんなで協力して取り組み、一つのものをつくり上げていました。よく活動していた子どもたちでした。

代表児童の言葉では、4年生の代表の子が、自分の2学期を振り返り話をしました。自分の言葉でしっかり話し、内容も素敵で、話が終わると全校から大きな拍手が起こりました。3学期も頑張っていきましょう。

そして、全校で校歌を歌いました。一人一人の歌声が重なり、響き合いとても素敵な校歌斉唱でした。いつ聴いても子どもたちの歌う校歌は素晴らしく、全校で歌う校歌は立会小学校の宝物の一つです。

最後に生活指導部の先生から、冬休みの過ごし方について話がありました。12月26日からは冬休みが始まります。13日間という短い期間ですが、家族との時間を大切にし、学校ではできない体験をたくさんしてほしいと思います。また、規則正しい生活をし、健康や安全に気を付けて過ごしてください。3学期の始業式で、元気で笑顔の子どもたちと会えるのを楽しみにしています。

今年も立会小学校の教育活動に、ご理解ご協力をいただきありがとうございました。

よいお年をお迎えください。公開日:2025年12月25日 16:00:00

更新日:2025年12月26日 12:42:21

-

カテゴリ: 校長日記

クリスマスコンサート 1~6年生 12月25日(木) -

クリスマスコンサートが体育館で行われました。オープニングは、4〜6年生が讃美歌「荒野の果てに」を金管アンサンブルで合唱しました。とてもきれいな歌声で、心が洗われるようでした。

続いて金管バンドの演奏です。演奏曲は「Departure」「ニホンノミカタ~ネバタカラキマシタ~」「ロマンスの神様」「クリスマスソング・メドレー」です。広がりのある音の響き、軽快なリズム、またパフォーマンスもあり、会場の子どもたちは金管バンドの演奏に引き込まれていました。「クリスマスソング・メドレー」では、全校の子どもたちも参加して演奏と一緒に歌を歌いました。会場が一体となって、みんなの心も弾んでいました。とても良いコンサートでした。

金管バンドのみなさん、素敵な演奏をありがとうございました。公開日:2025年12月25日 14:00:00

更新日:2025年12月26日 12:38:45

-

カテゴリ: 校長日記

2学期最後の給食 1~6年生 12月25日(木) -

今日の給食が、2学期最後の給食となりまし た 。 メニューは、ドライカレー、野菜スープ、ホワイトゼリー、牛乳です。 各教室を回ると、みんなおいしそうに給食を食べていました。

2学期の間、毎日、栄養のバランスがとれた温かくておいしい給食を食べられたのも栄養士さん、給食室のみなさんのおかげです。2学期の給食ありがとうございました。公開日:2025年12月25日 13:00:00

更新日:2025年12月26日 12:37:09

-

カテゴリ: 校長日記

校内ウォークラリー 1~6年生 12月24日(水) -

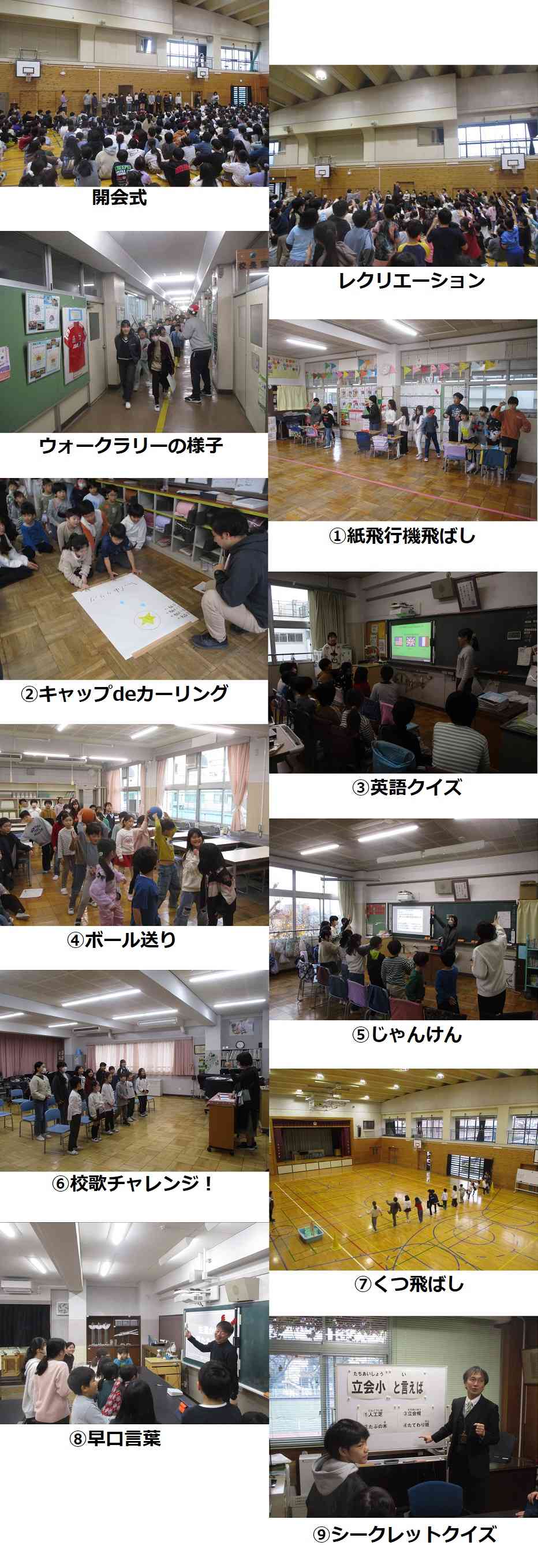

校内ウォークラリーを全校で行いました。校内ウォークラリーは、たてわり班での活動を通して、互いに関わり合う力(協働する力)を高めること、異学年の交流を深めること等をねらいとしています。

初めに体育館で開会式が行われました。その後、レク会社によるレクリエーションが行われ、クイズやジャンケン等、レク会社のリードによりみんなで楽しみました。

いよいよ校内ウォークラリーのスタートになりました。たてわり班で事前にオリエンテーションを行って、校内をどのように回るかの計画も立てているので、各班スムーズに出発しました。校内には9つのポイントがあり、各ポイントで、ボール送り、校歌チャレンジ、英語クイズ等の種目に挑戦して得点を競いました。どの種目も班の全員が参加し、協力をしなくては高得点を得ることができません。校長室もポイントの1つとなっていて、シークレットクイズを行いましたが、どの班も入室の仕方もよく、また班長を中心によくまとまって活動をしていました。

校内を目いっぱい使ったウォークラリーも閉会式となりました。子どもたちはあっという間であったようで、まだまだやりたいという様子でした。よく得点を競い合う活動は、点を得ることに終始しがちになったり、急いで班がバラバラになったりすることがあります。しかし、校内ウォークラリーでの子どもたちの様子を見ていると、班長を中心にまとまり協力し合い活動していました。また、廊下の歩き方や挨拶などもきちんとしていてどの班も素晴らしかったです。とてもよい校内ウォークラリーとなりました。公開日:2025年12月24日 12:00:00

-

カテゴリ: 校長日記

給食スタンプラリー 1~6年生 12月23日(火) -

給食会社が企画した給食スタンプラリーが、中休みと昼休みに行われました。給食スタンプラリーは、校内6か所に設定された場所をめぐり、そこで問題を解いていきます。問題は、箸の持ち方、正しい配膳、よい食べ方等、給食会社の人たちが考えたものが出されます。

休み時間のチャイムが鳴ると、子どもたちは待っていましたとばかりに、シートを片手に校内をめぐり始めました。私も子どもたちと一緒に回ってみました。問題の出題場所に着くと、すでに子どもたちが列をなしていました。「橋の正しい持ち方はどれでしょう。」給食会社の人が出題すると、子どもたちはいくつか描かれているイラストをじっと見ます。中には自分の手で箸を持つ形をつくりながら考える子もいました。正解すると大喜びです。スタンプをもらい次の場所へと向かっていきました。どの場所でも、給食会社の人たちが工夫をして問題を出し、子どもたちは食に関心を高めて給食スタンプラリーに参加していました。

食や食のマナーについて楽しみながら学ぶことができるよい企画を、給食会社のみなさんありがとうございました。公開日:2025年12月23日 15:00:00

-

カテゴリ: 校長日記

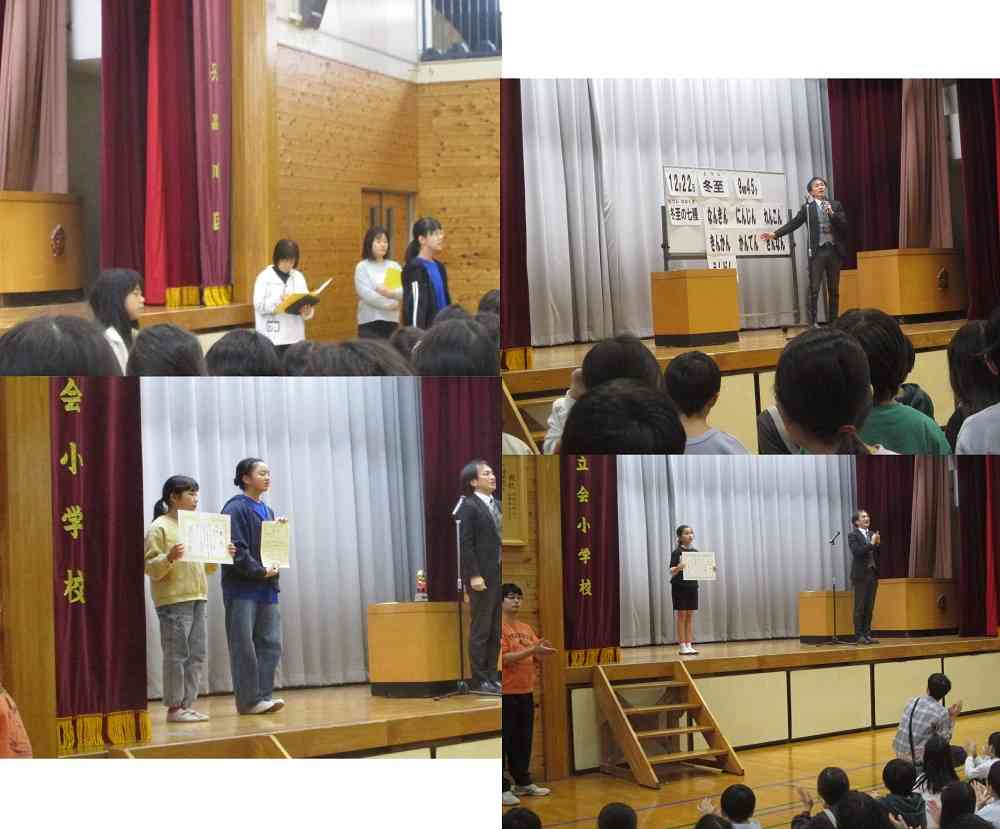

冬至-全校朝会- 1~6年生 12月22日(月) -

今朝の全校朝会では、冬至について話をしました。本日12月22日は冬至です。東京の日の出が6時47分、日の入りが16時32分になり、昼の長さが9時間45分と1年で一番昼が短い日となります。

冬至には、かぼちゃを食べたり、ゆず湯に入ったりすることはよく知られていますが、日本では「運」を呼び込もうと、冬至には「ん」のつくものを食べる風習が昔から続いています。特に冬至の七種(ななくさ)として、なんきん、ぎんなん、にんじん、かんてん、れんこん、きんかん、うんどん(うどん)の「ん」が2つついている食べ物を食べると、運気が2倍になるとされています。

日に日に寒くなりますが、たくさん食べてたくさん体を動かして健康に気を付け、毎日元気に過ごしていきましょう。

後半は、野球とごみ減量・リサイクルポスター展で活躍した子どもたちの表彰をしました。自分の好きなことをこれからも続けて、楽しみながら活動していってください。おめでとうございます。公開日:2025年12月22日 14:00:00

更新日:2025年12月23日 15:13:52